Sekitar sepuluh tahun lalu, ada satu kesadaran yang mengguncang pikiranku sebagai seorang penerjemah: ya, aku telah melakukan ‘penghalusan’ terhadap novel Victoria karya Knut Hamsun yang kuterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

Bagi seorang penerjemah, kesadaran semacam ini sangat mengganggu pikiran. Ada rasa bersalah karena merasa gagal menghadirkan karya seorang penulis asing sebagaimana yang mungkin diniatkan oleh penulis itu. Ada juga perasaan tertantang untuk mengoreksi apa yang kuanggap sebagai kegagalan itu. Semua perasaan campur-aduk semacam itu makin menyadarkan aku kalau pekerjaan menerjemah, yang sekilas tampak sederhana, sebenarnya punya kerumitannya sendiri. Tidak salah kalau kukatakan bahwa proses pembelajaran menjadi seorang penerjemah tidak mengenal kata pensiun.

Dari mana guncangan pikiran yang diakibatkan dari hasil terjemahanku terhadap novel Victoria itu muncul? Penyebabnya mungkin karena bahkan sesudah menerjemahkan Victoria aku masih terus membaca dan memikirkan terjemahan novel Sult (Lapar) dan Pan karya Knut Hamsun dalam Bahasa Indonesia. Proses penerjemahan kedua novel itu dikerjakan Marianne Katoppo, novelis penulis novel Raumanen. Sepanjang ingatanku tidak silap, dalam sejarah sastra terjemahan Indonesia, orang yang pertamakali memperkenalkan karya-karya Hamsun dalam Bahasa Indonesia adalah beliau.

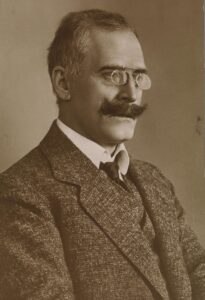

Knut Hamsun, sastrawan Norwegia. Karyanya yang banyak dibaca di Indonesia adalah Lapar, Pan dan Victoria.

Setelah membanding-bandingkan gaya terjemahan Victoria yang kukerjakan dengan Lapar dan Pan yang dikerjakan oleh Marianne Katoppo, menurutku, hasil terjemahan Marianne Katoppo lebih tepat daripada terjemahanku. Pertimbangan ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan Hamsun yang mempertaruhkan proses kreatifnya dengan menyuguhkan pada pembaca dinamika pikiran tokoh-tokoh ceritanya lewat tulisan. Proses dinamika mental tokoh-tokoh cerita Hamsun, sebagaimana umumnya orang yang biasanya ditekan oleh berbagai kesulitan hidup sehari-hari, cenderung memiliki kelokan-kelokan tajam dari satu kilatan pikiran dan atau tindakan ke kilatan pikiran dan atau tindakan berikutnya.

Dan konsekuensi logis dari penyajian cara bercerita semacam itu, bahasa yang digunakan Hamsun menjadi lebih lugas meski penulis Norwegia itu memiliki sisi puitik yang luar biasa dalam karya-karyanya. Nah, hal semacam itulah yang menurutku tidak kusadari ketika dulu mengerjakan terjemahan novel Victoria. Kalau mau membela diri, tentu aku bisa beralasan bahwa saat itu pengetahuanku belum sampai ke sana.

Sementara di saat bersamaan, sebagai pembelajar sastra, secara aksidental (dalam pengertian eksistensialisnya Sartre) aku condong pada atau terpengaruh oleh karya-karya sastra yang terkesan puitis dalam penyajiannya. Puitik di sini tidak seperti yang dibayangkan dalam puisi-puisi yang romantis semata, namun pada kecenderungan dalam diriku untuk menemukan watak puitik dari sebuah peristiwa atau deskripsi dalam sebuah karya sastra.

Seandainya berada di ruang interogasi proses pembacaan karya sastra oleh polisi sastra yg memerankan diri sebagai penyidik, mungkin akan jelas kalau penyebab dari kecenderungan itu adalah pertemuanku dgn karya-karya Orhan Pamuk dan Eduardo Galeano (di samping tentu saja pengalaman membaca roman-roman picisan dan menyukai romantisme polos dalam cerita-cerita silat karya Kho Ping Hoo). Namun Pamuk dan Galeano-lah mungkin yang merongrong pengaruh penulis-penulis macam Pramoedya atau Marquez yang dulu kubaca.

Kembali pada proses penerjemahan novel Victoria, latarbelakang seperti yang kupaparkan secara singkat di atas itulah yang membuat hasil terjemahanku kemudian terasa ‘melambai.’ Bila diingat-ingat lagi, kesadaran tentang adanya bias dalam proses penerjemahan Victoria itu juga terpantik oleh film The Hours yang berangkat dari novel The Hours karya Michael Cunningham. Novel dan filmnya kubaca dan kupikirkan berulang-ulang karena Cunningham menarasikan novelnya dengan gaya stream of consciousness atau Arus Kesadaran-nya Virginia Woolf.

Dalam arus kesadaran, yang erat kaitannya dengan dinamika mental seseorang, sesuatu yang puitik bisa saja melekat dalam proses tersebut, namun kata-kata yang merepresentasikannya (ketika dinarasikan dalam tulisan) mengalami proses penyaringan minimal. Di sinilah menurutku salah satu kehebatan Hamsun. Dan di sinilah akar kesalahanku terletak. Dan kejelian ini pula yang ada pada diri Ibu Marianne Katoppo selaku penerjemah.

Marianne Katoppo tidak berusaha melakukan penghalusan kata-kata dari teks yang ia terjemahkan hanya demi mencapai bentuk yang dianggap lebih puitik. Ketika membaca Lapar dan Pan aku menemukan tindakan dan pikiran ‘tidak wajar’ sang tokoh yang terepresentasi dalam pilihan kata yang sewajarnya. Namun, dengan sikap politisnya dalam menerjemah, watak puitik dari karya Hamsun tetap terasa.

Sebelum memutuskan menerjemahkan Victoria, aku sendiri sudah membaca novelnya dalam Bahasa Inggris puluhan kali selama bertahun-tahun. Selama proses membaca itu pula secara tanpa sadar aku menyaring kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang tepat yang bisa kupilih ketika aku menerjemahkannya. Tentu saja tidak ada niat sejak awal kalau aku akan menerjemahkan Victoria ke dalam Bahasa Indonesia.

Aku ingat betul baru memutuskan untuk menerjemahkan Victoria pada tahun 2010. Saat itu bulan puasa baru beberapa hari. Aku berpikir bagaimana caranya punya uang pas lebaran sehingga bisa nyaman di rumah Pemalang. Kebetulan waktu itu ada seorang teman yang baru saja membuat usaha penerbitan. Setelah saling kontak dengan teman itu, aku bilang padanya kalau punya naskah terjemahan karya Knut Hamsun berjudul Victoria.

Teman itu tertarik dan bilang mau menerbitkannya. Ketertarikannya membuatku bersemangat. Dan karena sudah kubaca puluhan kali, sampai setengah hafal detil peristiwa dan deskripsi novel itu, aku tidak butuh waktu lama untuk menerjemahkannya. Kalau tidak salah ingat, proses penerjemahannya hanya menghabiskan waktu 10 hari dengan tiap hari dari pagi sampai malam di depan laptop. Total waktu yang kuhabiskan untuk menyelesaikan proses penerjemahan sampai pengeditannya adalah 15 hari.

Jadi sebelum lebaran, naskah finalnya sudah kukirim sehingga aku bisa menikmati lebaran saat itu dengan uang terjemahan Victoria. Nah, sesudah penerbitan pertamanya, aku masih terus mengedit novel itu sampai tahun 2013. Jadi selama tiga tahun terjemahan novel itu terus-menerus kuedit sampai akhirnya diterbitkan kembali oleh penerbit Indie Book Corner.

Butuh waktu 2 tahun sampai akhirnya aku menyadari pengaruh bacaan-bacaan dan pengalaman hidupku dalam proses penerjemahan novel Victoria itu. Tentu saja sebagai penerjemah amatir, aku tidak malu untuk mengakui hal ini. Selain sebagai proses pembelajaran bagi diriku sendiri, apa yang pernah kulakukan itu semoga tidak terulangi oleh generasi selanjutnya. Pengalaman semacam ini tidak akan membuatku mundur dalam kerja penerjemahan karya sastra.

Sebaliknya, ia terus menerus menjadi pengingat bagiku selama bekerja sebagai penerjemah. Apakah masalah penerjemahan tidak akan muncul lagi? Tentu akan muncul lagi, terus menerus, seiring dengan proses belajarku sebagai seorang penerjemah dan tingkat kesulitan sebuah karya yang harus diterjemahkan. Semoga bisa menjadi cermin bagiku dan siapapun yang memiliki pekerjaan serupa.

Sekian.

0 Comments